骨粗鬆症と歯科治療

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)という言葉を聴いたことや知っていられる人も多いのではないでしょうか?

今日は骨粗鬆症と歯科治療についてお話します。

こんにちは!

福岡県筑豊地区の飯塚市にあるハート歯科クリニックいまい(予防歯科・審美歯科・小児歯科・矯正歯科・インプラント・ホワイトニング)の歯科医師の仲宗根美由紀です。

患者様の中で特に女性の高齢者の方は、骨粗鬆症の薬を服用されている患者様もいらっしゃいます。この薬は歯科治療に注意が必要な場合がありますので、お話をさせていただきます。

骨粗鬆症とは

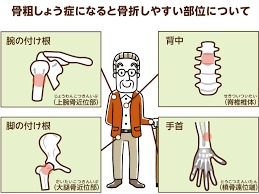

老化や長年の生活習慣などに伴い、骨の量(骨量)が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。特に高齢者にとって骨粗しょう症が怖いのは、家のなかでつまずいて転ぶなど、ささいなきっかけから骨折してしまうことにより、要介護状態や寝たきりになってしまうことです。

骨粗鬆症の原因とは

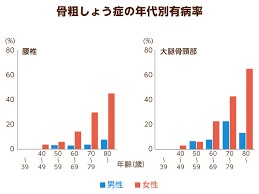

からだの中の骨は生きていて、新たに作られること(骨形成)と溶かして壊されること(骨吸収)を繰り返しています。骨粗鬆症は、このバランスが崩れることでおこり、骨がスカスカになってきます。 加齢のほかにも、運動不足、(栄養の)偏った食生活、過度のダイエットや喫煙、飲酒、日光に当たらない生活など、カルシウムの吸収や合成に悪影響を及ぼす行為はすべて、骨組しょう症の原因となり得ますし、特に閉経後の女性に多くみられ、女性ホルモンの減少や老化と関わりが深いと考えられています。

骨粗鬆症の主な症状とは

背中や腰の痛み、骨折しやすくなる、加齢とともに背中が曲がる、などがあげられます。

ビスフォスフォネート系薬剤とは

骨粗鬆症の薬として使用頻度が高いのが骨吸収抑制剤であるビスフォスフォネート系薬剤(以下BP製剤)です。

BP製剤は、骨粗鬆症治療薬以外にもさまざまな治療に使用されています。

乳ガン、肺ガン、前立腺ガン などでみられる骨転移や病的骨折、脊髄圧迫、高カルシウム血症などの予防にも使用され、さまざまな治療に対して有効性が報告されているのです。

このBP製剤は、注射で行う方法と飲み薬として服用する2つの使用方法があります。

このBP製剤を使用している患者様は歯科治療を受ける際に注意が必要な場合があります。その注意というのは、外科的な歯科治療後に「薬剤関連顎骨壊死」(これは抜歯等の口腔外科処置後、周囲の顎の骨の治りが悪くその後骨が壊死してしまうこと)という重篤な合併症が発症することがあります。

骨粗鬆症の治療中の方、服用経験がある方、これから受ける予定のある方は、歯科治療を受ける際は必ずご申告ください。抜歯などの外科治療が必要な場合は、医科の先生と連携をとって休薬を行うこともあります。患者様によって状況は異なりますので、服用期間や外科処置の必要性を踏まえて判断する必要があります。

または、これから骨粗鬆症やBP製剤による治療を受ける予定がある方は、その前に歯科治療を完了させることが重要です。例えば、抜歯が必要な歯があった場合には、BP製剤治療前に抜歯したり、不適合な義歯(入れ歯)を使用せずに義歯の調整をきちんと行いましょう。また、歯周病等の問題がある場合も治療前に徹底して治療を完了させておくことが重要になります。