歯の神経をとる治療って?

歯の神経をなぜ取らないといけないの?

神経を取ったあとの治療法、回数などについて説明いたします。

できるだけ歯を削らない、神経をとらないようにしたいものです。

福岡県飯塚市にあるハート歯科クリニックいまい(予防歯科・矯正歯科・小児歯科・インプラント・ホワイトニング)の歯科医師の仲宗根美由紀です。

「根っこの治療」「神経を取る」ってどういうこと?

今回は根管治療(根っこの治療)について、お話ししていきます。

<根っこの治療が必要なときって?>

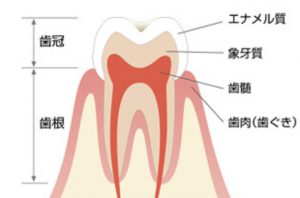

歯には「歯根」と呼ばれる根っこがあり、中には歯髄という構造があって、そこに神経・血液・栄養が通っています。

歯の根っこの中を治療する必要があるのは、大きく次の2パターンです。

1.歯髄炎

むし歯が進み、歯髄(神経)まで細菌感染が起きている場合。

神経に炎症が起きているためズキズキとした痛みがあります。細菌感染した神経を取り除き、炎症がこれ以上広がらないようにする必要があります。

2.根尖性歯周炎

さらにむし歯が進行し、神経が死んでしまうと腐敗し、根っこの先に膿が溜まってしまいます。

また、過去に根っこの治療済みで被せ物をしている歯が、何らかの理由で再び根っこに細菌感染が起きて膿が溜まっていることもあります。

この膿をそのまま放置すると、さらに大きくなり腫れたり、咬むと痛むようになります。また、膿特有のニオイで口臭にもなります。

つまり、「根管治療(根っこの治療)」とは、

細菌感染した神経や膿を取り除くことなのです。

〈根っこの治療手順〉

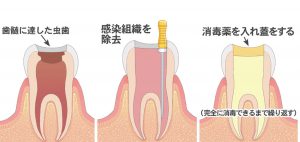

1.歯髄炎の場合 の根っこの治療(抜髄)

①むし歯を取り除く

②炎症が起きている神経を取り除く

ファイルと呼ばれる細い器具を使って、細かな所まで綺麗にしていきます。

③洗浄液で根っこの中を洗う

④消毒薬を詰める

⑤仮の蓋をする (新たな細菌感染の予防)

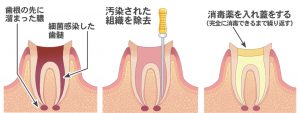

2.根尖性歯周炎の根っこの治療(感染根管処置)

①むし歯を取り除く

被せ物をしている場合には、被せ物とその下の土台を外して、むし歯を取り除きます。

②根っこの中の膿をかき出す

ファイルという細い器具を使います。

過去に根っこの治療をしていた場合には、古いお薬を取り除いてから、溜まった膿をかき出していきます。

③洗浄液で根っこの中を洗う

④消毒薬を詰める

⑤仮の蓋をする(新たな細菌感染の予防)

どちらの場合も、以下の点は共通しています。

〇専用の機械で根っこの長さを測り、その長さで中を綺麗にしていく。

〇根っこの中が綺麗になるまで2〜4回程、消毒薬を交換する。(※状態によって変わります。)

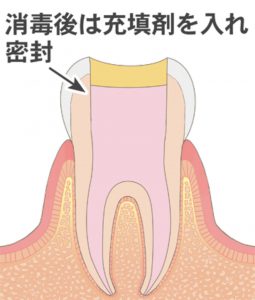

〇綺麗になったら、最終的なお薬:充填剤(交換不要)を根っこに詰めてレントゲンで確認をする。

ここまでが、根っこの治療になります。

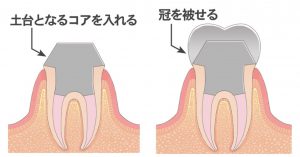

それ以降は、被せ物をしていくために、

1.土台づくり 2.型採り 3.被せ物を着ける

と進んでいきます。

むし歯の範囲が小さく、削る量が少なく済んだ場合には、被せものではなく詰め物で対応できることもあります。

★根っこの治療から被せ物が入るまでの期間

歯の状態や、月に来院される回数にもよりますが、初回の根っこの治療から、

おおよそ1ヶ月半〜2ヶ月が目安です。

いかがでしたか。根っこの治療って、

「回数もかかるし大変だなあ」

「毎回同じ事をしている」

「痛みも収まったし、もういいかなあ」

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、根っこの治療は、被せ物をして噛めるようになるための重要な基礎づくりです。

お薬交換の途中のまま中断してしまうと、根っこの中が悪化し、再び痛んだり、余計に治療期間がかかることもあります。

地道な治療ではありますが、一緒に頑張っていきましょう。

わからないことがあれば、いつでもご相談くださいね。